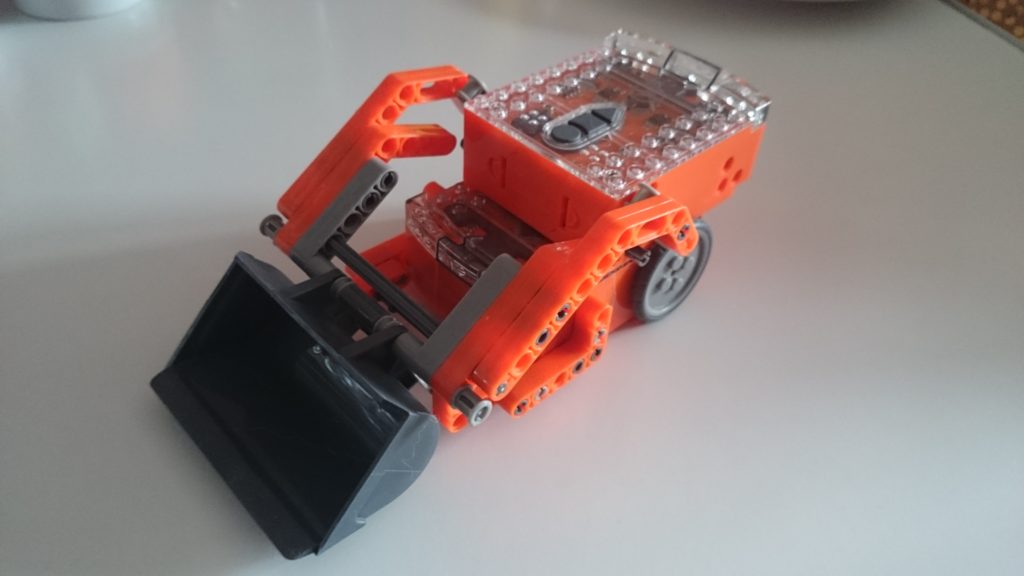

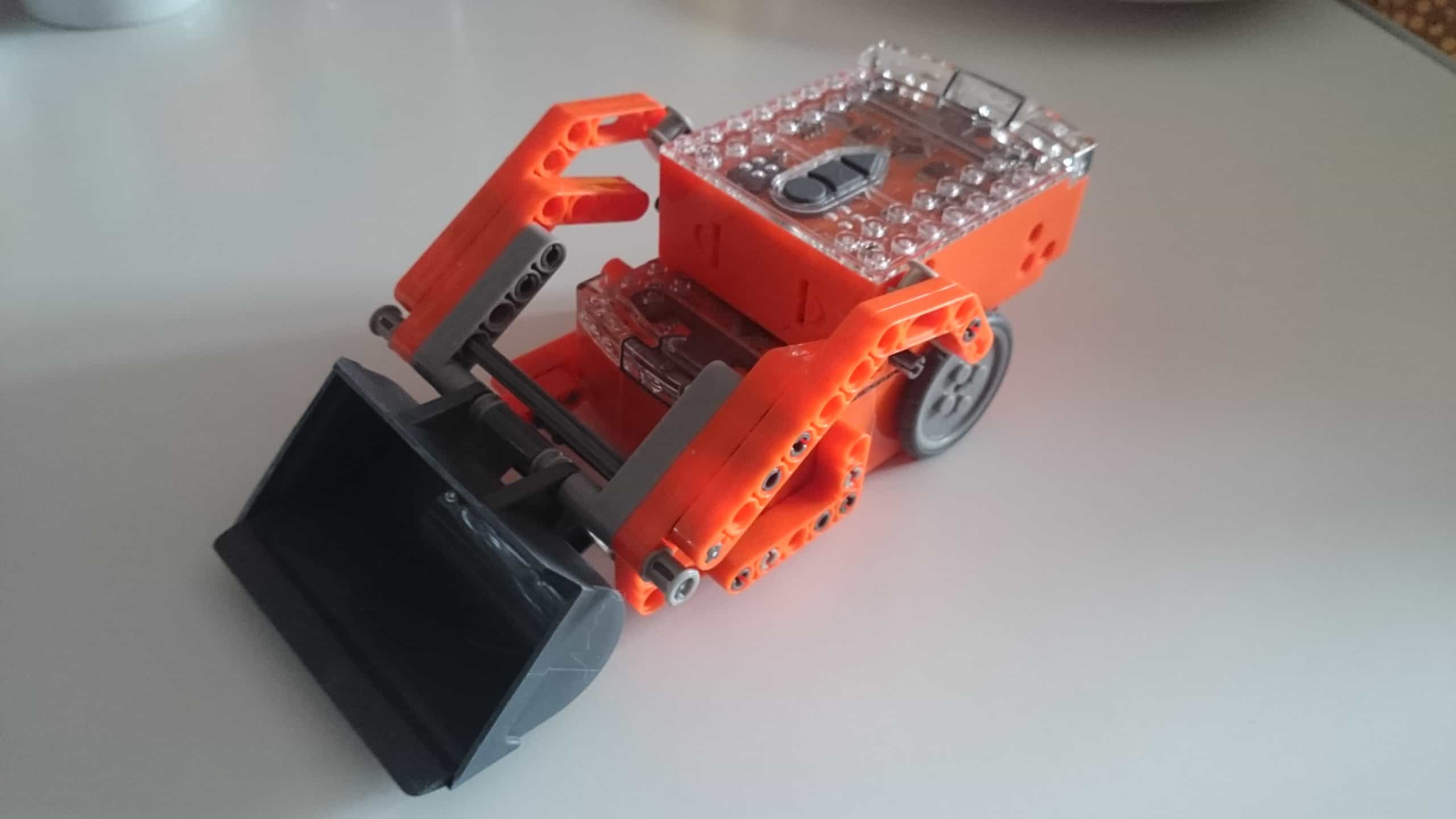

前回の記事では、オーストラリア発のプログラミング学習ロボット、エジソンを紹介しました。

今回は、エジソンロボットを使用して、実際にプログラミングをして、ロボットに読み込ませるところを紹介します。

3種類のプログラミング学習法

エジソンロボットは、バーコードを読み込ませることで、ネットやコンピュータにつながなくても、いろいろな動作が楽しめる造りになっています。ですが、自分でオリジナルのプログラミングを作成して、ロボットに読み込ませることも可能です。

現在は、Edblocks、Edscratch、Edpyの3種類の方法でプログラミングできます。難易度的には、Edblocks、Edscratch、Edpyの順に複雑になっていて、Edblocksはブロック中に文字はほぼなしのビジュアル言語。EdscratchはScratchをベースに、EdpyはPythonをベースにしてあります。

何歳くらいから?

ざっくりな目安としては、Edblocksが小学校中学年以上、EdScratchが小学生高学年以上、Edpyが中学生以上、かなって感じですが、インターフェースはすべて英語です。

ただ、Edblocksは、ビジュアル的に分かりやすいので、難しい英語は使っていないし、フィーリングで操作できてしまうかもしれません。これは実際に使ってみて、お子さんの反応を見るのが無難ですね。私みたいな大人でも結構楽しめます。

EdBlocksを使ってみる

というわけで、さっそく試しにEdblocksを使ってみましょう。

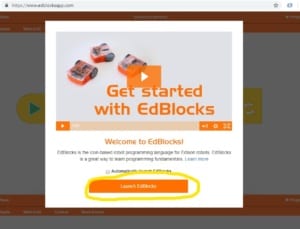

専用のウェブサイトにアクセス

こちらのサイトにアクセスすると、こんな画面が出てくるので、真ん中のオレンジ色のボタン「Launch Edblocks」をクリックします。すぐ上のチェックボタンにチェックマークを入れると、次回アクセスする際にこのウェルカム画面が現れなくなります。

こちらが、プログラミングの画面です。ブロック形式で視覚的に分かりやすい造りになっています。上のメニューの「Drive」ボタンを押すと…

前進、後進、左折、右折などコマンドのブロックが現れます。図中の数字は、~秒間という意味です。こちらを、下の画面にドラッグして、緑の開始ブロック以降につなげていく形でプログラムを作成していきます。

今回はシンプルに、緑の開始ボタンの後に、「ずっと以下の動作を行う」ブロックを配置し、その中に、「2秒間前進」「1秒間左折」のブロックをつなげました。

これで、2秒進んだら1秒間左折、をずっと繰り返す動作ができました。

出来上がったプログラムは、edblocksapp.comにアカウントを作成することで、保存することができます。また、保存しなくても、そのままロボットに読み込ませることも可能です。

ロボットにプログラムを読み込ませる

さて、実際に、エジソンロボットにプログラムを読み込ませてみます。

1.まず、ケーブルをパソコンやタブレットのオーディオ端子と、エジソンロボットの裏面の穴2つに、それぞれ接続します。

2.エジソンロボットの電源を入れます。

3.タブレットやコンピュータの音量を最大にします。

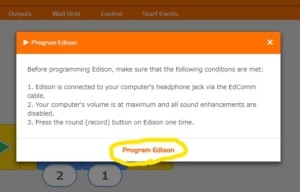

4.コンピュータ画面の「Program Edison」ボタンを押します。

5.すると、ポップアップ画面が表示されます。画面下にオレンジ色で「Program Edison」の文字が表示されるまで待ちます。

6.ポップアップ画面の「Program Edison」の文字が表示されるのを確認したら、まず、エジソンロボットの丸ボタンを一回押します。

7.そして、先ほどの「Program Edison」の文字をクリックします。

8.すると、エジソンロボットがシャーっと音を立ててプログラムを読み込むのが分かります。そして、読み込みが完了するとピピッという電子音が鳴ります。

これでプログラムの読み込みをは完了です。

ロボットを有線ケーブルから抜いて、ロボットの三角ボタンを押すと、プログラムがスタートします。ストップをさせたい場合は、四角ボタンを押しましょう。

ざっくりした流れは以上です。

EdscrathとEdpyは?

プログラムの読み込みのプロセスは、EdScratchもEdpyも一緒ですが、インターフェースやできることが少し複雑になります。

なお、EdBlocksと同様、EdScratchもEdpyもログイン登録して、作成したプログラムを保存することができますが、登録はそれぞれ別に行う必要があります。

Edscratch

EdScratchのウェブページにアクセスすると…

こんな感じの画面が登場します。

EdScratchでは、if文が使用できたり、移動距離をセンチメートル単位で指定できたり、旋回するのを角度で指定できたり、EdBlocksよりも細かいコマンドでの指示が可能になっています。インターフェースは、ベースにしているだけあってScratchに似ています。なので、Scratchをやってる人にはとっつきやすいかも。

Edpy

一方、Edpyのウェブページにアクセスしますと…

こんなインターフェースになります。

Pythonをベースにしているので、完全にテキストで打っていく感じです。Pythonやってる人なら、あぁ、なんか分かるーって思うかもしれません。

パソコンの画面等で大きくブラウザを開くと、右側にドキュメンテーションが表示されるので、それを頼りに、自分で作ってみてね(ハート)って感じです。左側にサンプルプログラムが表示されているので、それを読み込んで参考にしてみると良いでしょう。

まとめ:私の使用感

私みたいなプログラミング初心者レベルの大人が触った感じでは、

- 一番手っ取り早く何かできるのがEdBlocks

- 細かいカスタマイズ等、一番自由がきくと感じたのがEdScratch

- Edpyはドキュメンテーションが詳しく表示されるので、サンプルファイルを見ながら手を動かしてみると徐々に書き方が分かってくるかな

という感じでした。いずれにせよ、良い脳トレになります(^^;。

私は、こういう教育用プログラミングロボットって好きで、楽しそうなのを見るとつい購入してしまう傾向にあるのですが、宝の持ち腐れになりがちなのも事実。収集癖はあるのに、実用的に使わない、みたいな(^^;

どんなロボットでも、それを使って何ができるかを考えるのが重要だなぁとつくづく思います。想像力って大切!(そして私に欠けていること)。付属のセンサー等を用いて、どんな楽しいことができるのか、今後はそんなことも考えていこうと思っています。

コメント